セルフ式(セルフスタイル)のコーヒーショップは、モーニングを楽しんだり、休憩で一息ついたり、最近ではノマドワークの場所としても利用されているが、その始まりが1980年4月に東京・原宿でオープンしたドトールコーヒーショップからであることをご存知だろうか。

1970年代、コーヒー専門店が登場し、コーヒーは嗜好品から生活の必需品となっていった。一方、長引く景気の低迷でサラリーマンの可処分所得の低下という現象が起きていた時代。コーヒー一杯の経済的負担は大きくなりつつあった。では、ドトールコーヒーショップの登場によって、喫茶業界はどのように変わったのだろうか?

今回は、ドトールコーヒーショップの誕生秘話やその経緯、さらに現在の長時間滞在に関する問題などについて、株式会社ドトールコーヒー広報課の前川祐子さんに話を聞いた。

本格的なコーヒーを市場の半値で提供。ドトールコーヒーショップ45年の歴史

株式会社ドトールコーヒーは1962年にコーヒー豆の卸売業として創業し、後発ながらもその味に徹底的にこだわり、1970年代になると次第に軌道に乗り始めた。一方で、このころの喫茶店は薄暗く、退廃的な場所が多かった。

「創業者の鳥羽は、誰もが楽しめる明るく健康的な喫茶店を目指し、1972年に『カフェ・コロラド』を開業しました。本格的なコーヒーと明るい雰囲気が人気となり、開業から10年で約250店舗にまで増えました」

1970年以降、長引く景気低迷により、企業の業績は悪化し、人々の可処分所得も低下していた。1980年ごろには、コーヒーは日常生活のさまざまな場面で誰もが飲む必需品となっていたが、当時一杯約300円という価格は、経済的な負担も大きくなりつつあった。

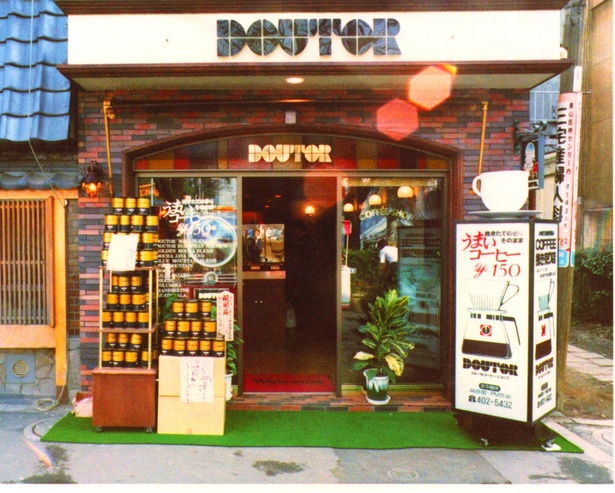

「鳥羽は、喫茶業の使命はやすらぎと活力を与えることだと考えていました。しかし、可処分所得の減少により、コーヒーを日常的に楽しむことが経済的負担となる人が増えることに危機感を覚え、1980年4月に原宿で立ち飲みスタイルのドトールコーヒーショップ1号店をオープンしました。70年代初めにヨーロッパのカフェ文化を視察した鳥羽は、同じ品質のコーヒーをテーブル席より安い価格で提供する、立ち飲みスタイルのカフェにヒントを得ていました」

パリでは多くのサラリーマンが、カフェに毎朝立ち寄り、テーブル席より安価で提供される立ち飲みでコーヒーを飲んでから出勤していた。当時、日本では立ち飲みは行儀が悪いとされていたが、鳥羽さんは駅のホームで牛乳を片手にあんぱんを食べて急ぐサラリーマンのわびしい姿を見て、立ち飲みをファッションにしたいと考えた。そこで、経済的負担なく日常的に利用してもらうために、コーヒーの価格を市場の半値である一杯150円に設定した。

コーヒーを安価で提供するために、全自動のコーヒーマシンを導入し、誰でも迅速に接客・提供できるシステムを開発するなど、回転率を上げる工夫を施した。当時としては画期的なスタイルであり、今日のコーヒーショップの基本形となった。

現在では、各店舗が地域や立地のニーズに応じたメニュー、サービスを提供し、異業種とのコラボや派生形の店舗も増えている。

コーヒーカップひとつにも工夫を凝らす。老若男女に愛されるワケ

シアトル系のカフェが増えるなかでも、ドトールコーヒーショップは常に独自の工夫を続けてきた。創業当初の理念を守りながら、老若男女に愛される店舗を目指しているとのことだが、具体的にはどのような点に力を入れているのだろうか。

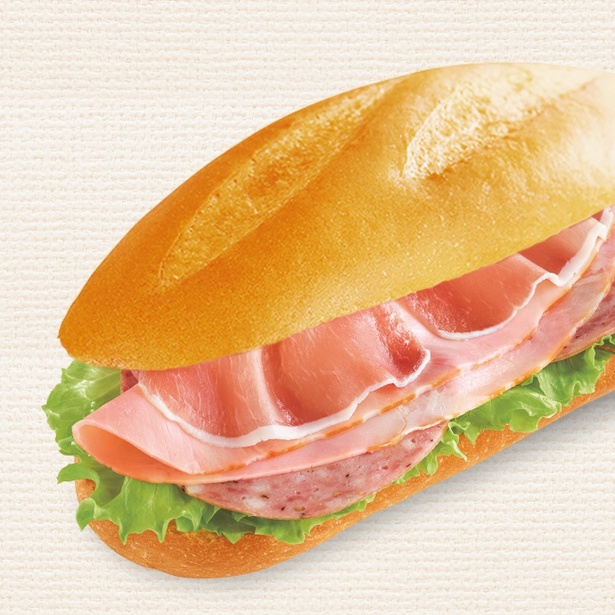

「『一杯のおいしいコーヒーを通じて、お客様にやすらぎと活力を提供する。』という理念のもと、おいしいコーヒーへのこだわりはもちろん、1号店のオープン時から販売している『ジャーマンドック』や1993年発売の『ミラノサンド』などの定番メニューは、奇をてらわずシンプルなおいしさを追求しながら改良を重ねています。新商品や季節限定のメニューも発売していますが、これらの定番メニューがあることで、長く愛されるブランドとして確立できたのだと思います」

「やっぱりミラノサンドだよね?」「結局いつもドトール」といった声が多く寄せられるのだとか。また、食器や椅子など、細部にもこだわっているのだそう。

「たとえば、店内ではオリジナルのカップ&ソーサー(※コーヒーや紅茶を楽しむために使用される洋食器。ソーサーとは「受け皿」を指す)を採用していて。カップを持ち上げたときにスプーンがソーサーに滑り落ちないようになっています。また、釉薬(うわぐすり)は、洗浄したときに口紅や汚れが落ちやすいように調整しています」

そのほか、間接照明を使った落ち着いた雰囲気作りや、背もたれに荷物が置ける椅子も一部店舗で導入している。

「店内の音楽も時間帯にあわせて変更し、会話の邪魔にならない絶妙な音量や、スピーカーにもこだわっています。多くの方が気づかないような工夫やこだわりはほかにもありますが、お客さまがストレスなく、なんとなく居心地がいいなと感じていただける店舗を目指しています」

ドトールならではの長時間滞在対策とは?

昨今、カフェに長時間滞在する人が増える傾向にあり、なかでもコーヒー一杯で数時間過ごす人たちが目立つようになった。どのカフェも座席数が限られているが、株式会社ドトールコーヒーはどのような対策を行っているのか?

「お客さまのご利用目的を制限することはございません。ただし、一部の店舗では混雑時に利用時間を制限させていただく場合がございます。また、ご来店のお客さまには、『店内は大変混み合っております』といったアナウンスなどで、店舗の混雑状況をご案内しております」

さらに「お客さまとのコミュニケーションを大切にすることで、厳しいルールを設けなくても、皆さまが心地よい雰囲気を自然に作り上げてくださっているのだと思います」と語る前川さん。

そして最後に、1号店のオープンから45周年を迎えるにあたり、今後の展望について聞いた。

「現在、『すべての今日を、支えていく。』という新たなブランドスローガンを掲げ、ドトールコーヒーショップの存在意義をあらためて認識し、お客さまに感じてもらえるサービスの提供に努めています。スローガンを体現し、多様化するニーズに応えるため、省力化できる部分を積極的に取り入れ、店舗スタッフがお客さまとコミュニケーションを取る時間を大切にしています」

また、人手不足の問題に対応するため、トレーニングの効率化を図り、オペレーションの簡素化も進めているそうだ。前川さんは「45周年に向けた限定メニューの考案も進めているので、楽しみにしていてください」と締め括った。

これまで顧客とのコミュニケーションを大切にし、ブランドを築き上げてきたドトールコーヒーショップ。次の50周年、その先も、さらに多くの人々に愛され続けることを、いちユーザーとして心から願っている。

取材・文=西脇章太(にげば企画)