多くの人が一度はお世話になったであろう学校の「黒板」。1960年代には約150社存在していた黒板メーカーも、1970年代以降に減少し、現在では約30社になってしまったといわれている。

そんな市場のなかで、「黒板のICT化」をキーワードにアナログとデジタルの「ハイブリッド黒板」を提供しているのが、株式会社サカワだ。同社は、教師の業務負担を少しでも減らすことを目指し、黒板のよさを残しつつデジタル技術を駆使した製品を開発している。

現在、主力製品「ワイード」は全国の教室に累計1万台導入されており、教師や保護者からも大きな支持を得ている。しかし、開発から導入、さらに導入後にも多くの苦労があったそう。

今回は、株式会社サカワの4代目代表取締役社長・坂和寿忠さんに、ハイブリッド黒板の開発・導入の経緯や業界の現状について話を聞いた。

東京駅のプロジェクションマッピングからアイデアを得る

近年の少子高齢化により学校の数が減少し、黒板メーカーは斜陽産業となりつつあった。坂和さんは家業に従事するようになり、黒板の価値を上げたいと考えていたが、黒板自体は昔から変わっていなかったため、新しい技術の活用を模索していた。

「ある日、東京駅のプロジェクションマッピングからアイデアを得ました。東京駅の駅舎は約100年前に建てられたもので、プロジェクターと新しい技術の融合により生まれ変わった姿を見て、これを黒板にも応用できるのではないかと考えたのです。奇しくも、黒板も約100年前に輸入された技術であり、そこにもシナジーを感じました」

このアイデアをもとに、早速開発に取り組み始めた坂和さん。しかし、前例がない製品を開発するにあたり、社内での反発や予算の問題など、数々の困難に直面したそうだ。

「ハイブリッド黒板を作ると決心し、役員にプレゼンを行いましたが、新しいことに挑戦することに抵抗を感じる社員が多く、安定を重視する人がほとんどでした。具体的には『ハイブリッド黒板にするとチョークの減りが遅くなり、売り上げに悪影響が出る』『黒板をビジネスとして販売している以上、消耗品としての利益が減少する』といった意見がありましたね」

「現状に固執していては社員の給料を上げることも、新しい展開を見つけることもできない」。全員に理解を求めることをあきらめた坂和さんは、自身の営業で予算を確保し、少人数でプロジェクトをスタートさせた。

通常業務の傍ら、2015年にハイブリッド黒板アプリ「コクリ」を発売

プロジェクションマッピングが今ほど一般的ではなかった時代だったが、坂和さんは投影アプリを開発するため、企業に向けて一斉に営業メールを送付した。すると面白法人カヤックから協力の返信があり、2014年に業務提携が決定した。

「前代未聞のチャレンジで、受け入れられるのではないかという期待を持ちながら取り組んでいましたが、ストレスと責任感のプレッシャーに押しつぶされそうな日もありました。毎日の業務と並行しながら開発をして、自分たちの意見だけではうまくいかないので、合間を縫って先生へのヒアリングや実証も行っていました」

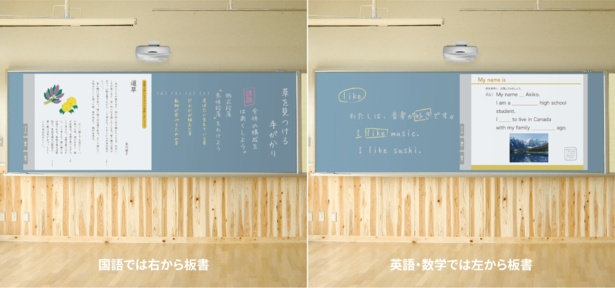

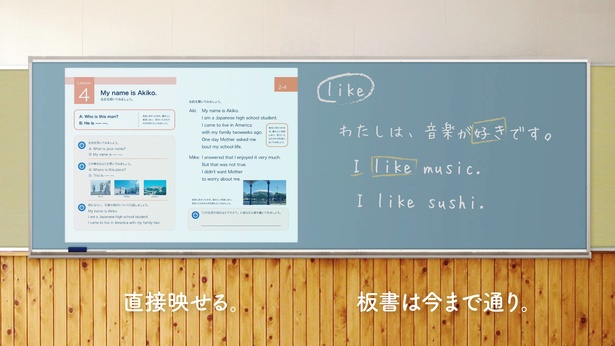

そして、開発開始からわずか1年後の2015年に、ハイブリッド黒板アプリ「Kocri(コクリ)」を発売した。スマートフォンのボタンを押すと、プロジェクションマッピング機能が作動し、音楽の五線譜や英語の記載などが簡単にできるようになった。坂和さんは「それまでは地図や模造紙を用意していた授業も、アプリひとつで完結できるようになりました」と語る。

「当時の電子黒板は、黒板とは別の場所にテレビを設置するスタイルが主流で、板書との連携が難しいという課題がありました。そこへきて『コクリ』は、映像を黒板に直接映し出し、デジタル機能とチョークの両方を使えるというこれまでになかったアイデアが評価されました」

教師からは、「黒板メーカーさんらしい考え方だし、こういうものが欲しかった」「映像を一瞬で黒板に映せるから、事前に板書する手間がない」「映像サイズが黒板と同じくらいだから、後ろの席の生徒からも見やすい」といったの声が多数寄せられたようだ。

「コクリ」の反省を活かし、2016年に「ワイード」を発売

ハイブリッド黒板アプリ「コクリ」の登場により、老舗の黒板メーカーが画期的な取り組みを行っているとして業界で話題となった。前述のとおり、教師からの評判もよかったが、製品導入時の際にはいくつかの課題があったとか。

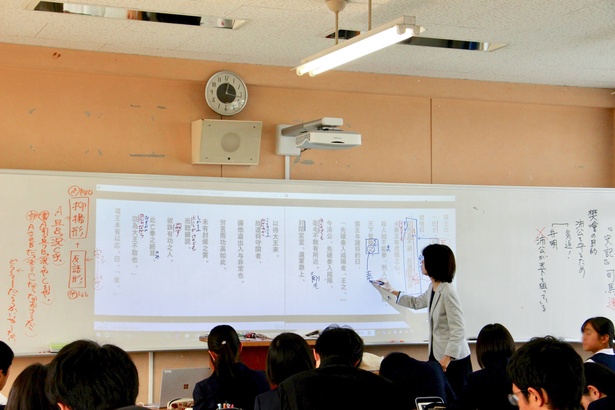

「導入当初、通常のプロジェクターでは黒板全体をカバーできず、3分の1しか投影できなかったため、授業が成り立たないとの意見がありました。それを受け、アプリの進化にハードウェアが追いついていないことに気づき、2016年に黒板全面に投影できるワイドサイズのプロジェクターとコクリを組み合わせた、ウルトラワイドプロジェクター『ワイード』を開発・発売しました」

黒板には直線的なものだけでなく、曲線的なものも多く流通しており、プロジェクターで投影すると画像も曲がってしまうことがあるのだとか。そこで、曲面補正機能を搭載した次機種を発売。また、画像や文字を大きくすると書き込むスペースが減少するため、投影範囲を事前に設定して書き込みスペースを確保する機能も追加し、次々と製品を発売していった。

「とはいえ、製品を何もない状況から発売し始めたため、定着するまでに約3年かかりました。今では主力製品となった『ワイード』も、最初は多くて40台程度しか売れませんでしたから。その後も一朝一夕で売れる業界ではないので、前述のような工夫を重ね、数年かけてようやく業界に受け入れてもらえたと実感しましたね」

チョークや黒板がなくなる?未来を見据えて製品化していく

株式会社サカワは、少子高齢化で学校数が減少するなか過去最高の売り上げを達成し、今では業界をリードする存在となっている。特に、2024年には大阪府立のすべての高校で約3300台の「ワイード」が導入されたりと売り上げが急増しているそうだが、その理由は?

「黒板の寿命は約15年ですが、買い替え時期がわからず、表面がツルツルになっても使い続けている学校が多いです。こうした状況で弊社の製品を知り、買い替えを決めていただいたことが、売り上げ急増の一因かもしれません。ありがたいことに、東京都港区の小・中学校の全教室(460台)でも弊社の製品に切り替えていただくなど、多くの学校で導入されています」

また、将来の黒板について坂和さんは「親御さんからは『デジタルを使わない授業なんて考えられない』といった声も多くあり、チョークや黒板を使った授業がいつまで続くのか疑問に思っています。黒板を製造する企業として、未来を見据えて製品化していく必要があります」と展望を語る。

「今、アナログとデジタルの両方で書けて、保存もできる新しいタイプの黒板を開発中です。一方で、音楽を通じて先生方をサポートするイベントも実施していて、今後も教育現場や先生方を支援する環境を作っていきます」

もうすぐ始まる新生活。もしかすると、お子さんの入学先でも株式会社サカワの製品が見られるかもしれない。

取材・文=西脇章太(にげば企画)